「頭痛ごとき」でなぜ受診が必要なのか

命に関わる深刻な病気を見落とさない

慢性的な頭痛がある方は、くも膜下出血や脳出血・髄膜炎などによって起こった頭痛を「いつもの頭痛」と勘違いして受診が遅れるケースが少なくありません。こうした深刻な病気は生命の危険に直結します。当院を受診された方の中でも、脳出血、微小なくも膜下出血、脳動脈解離、脳腫瘍といった、手術が必要なケースは多々見つかっております。普段通りの日常と、生命の危機は紙一重。それを熟知した脳神経外科の医師であれば、適切な検査のアドバイスが可能です。

※当院に緊急対応可能な設備はありません。特に、当日起きた突然の頭痛は、一刻を争うよう可能性があり、クリニックを受診する時間のロスが命取りになることは十分あり得ます。ためらわずに救急要請(119番)するか、もしくは#7119ヘダイヤルし、ご相談ください。

薬物の乱用を回避する

効果がない薬を飲むのは、副作用だけを取り入れていることになり、害しかありません。自己判断で市販薬を飲み続けていませんか?NSAIDsと呼ばれる一般的な鎮痛薬が腎臓に負荷がかかり、アセトアミノフェンには肝臓に負荷がかかることを理解されていますか?さらに市販の痛み止めには添加物として鎮静剤やカフェインが多量に含まれていることを理解されていますか?どんな薬でも、継続する場合はこまめな血液検査が必要であることをご存じですか?

痛いのが治まればよい、のではなく、なぜ痛いのかを知ること、つまり診断することが、最小限の薬物治療につながります。診断が精密であるほど、余計な薬を飲まずに済みますし、一般的に薬は新しいものほど身体への負担は少ない傾向があります。

頭痛外来の最大の存在意義は、薬物乱用の回避といっても過言ではありません。

我慢はリスク!

「我慢は美徳」は戦国時代の話ですが、「我慢は美徳ではない」という時代すら過去のものになり、今は「我慢がリスクになる」時代です。我慢によるリスクは、医学的にも証明されています。頭痛において我慢がリスクになるのは、痛覚変調性疼痛・中枢性感作の出現や、片頭痛の慢性化です。例えば、片頭痛は毎年3%の確率で慢性片頭痛に移行する、とされています。

痛みをコントロールする手段があるのに、漠然と「薬は使わない」という前近代的な発想は、やめましょう。

薬を使うかどうか、薬の量や種類が多いかどうか、は問題ではありません。適切な薬を使っているかどうか、が問題なのです。

頭痛で失うもの

「健康とは、愛し、働くこと」という定義があります。片頭痛や群発頭痛など、生命には関わらない頭痛のこと一次性頭痛といい、機能性疾患とも呼ばれます。これは、日常への支障が大きくなることが問題となります。特に片頭痛や群発頭痛においては、自分自身の生活の質、大切な人との人生の時間が奪われるという苦しみがあります。さらに仕事や学業への支障も問題です。近年ではアブセンティーイズム、プレゼンティーイズムという言葉が注目されています。アブセンティーイズムとは、「健康問題で出勤できないこと」を指し、プレゼンティーイズムは、「出勤はできているが効率が落ちている状態」です。片頭痛や群発頭痛では、プレゼンティーイズムの問題が大きいとされています。あなたが「健康」で「幸せ」であるために、頭痛外来は大きな役割を果たすでしょう。

頭痛外来受診の目安

- 過去に経験したことのない突然の激しい頭痛→頭痛外来ではなく救急医療機関を受診してください。

- 鎮痛薬を月に10回以上内服している→当院を受診してください。薬物乱用頭痛の可能性があります。

- 片頭痛と自己判断している→当院を受診してください。薬物乱用を回避するために、正確な診断と最適な治療薬を選ぶ必要があります。

- 過去に医師に片頭痛と診断されたが治療がうまくいかない、通院できずにいる→当院を受診してください。

- 群発頭痛→当院を受診してください。市販薬での対処は困難と考えられます。

- 困っていないが自己判断に不安がある→当院を受診してください。ご自分に何が起きているか分かるだけでも不安の軽減につながります。

- 様々な薬を試したことがあるが内服することに不安がある→当院を受診してください。各薬剤に対して理解を深めることは大切ですが、Web上の情報や添付文章ではニュアンスを理解するのは困難と思われます。

頭痛の診療にあたって

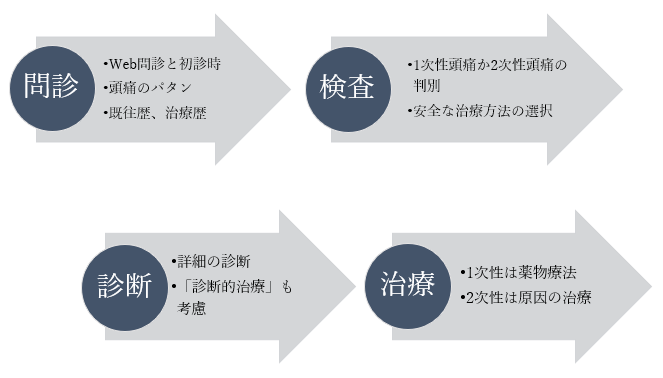

診断の進め方

まず、1次性頭痛(片頭痛、群発頭痛など)と2次性頭痛(他の病気の影響で頭痛になるもの)を判別することから始めます。状況にもよりますが、以下を強くお勧めしております。

MRI/MRA検査

脳の状態、脳血管の状態を調べます。脳の問題は生命に直結しますから、一度は必ず受けてください。

血液検査

- 薬を安全に使えることを確認するため、主に肝臓・腎臓の機能を測定します。また、薬を使う前後でデータを比較する(副作用が出た場合の対象群・コントロール群)意味でも重要です。3か月以内であれば健康診断などのデータで代用は可能ですが、健康診断の種類により項目のばらつきが大きいため、診察時にご確認下さい。

- 血液の異常で頭痛が起こる場合があります(甲状腺ホルモンの異常、ピル内服による血液凝固異常、一部の薬剤の副作用による低ナトリウム血症・頭部外傷後の低ナトリウム血症)。

- 健康診断で通常測定しないが大切な項目:Na、K、CK、TSH、freeT3、freeT4、D-dimer等。

- 通院中は定期的に血液検査を行います。検査なしで治療するのは、ミラーもメーターも見ないで自動車を運転するようなものです。

「話も検査もいいから、とりあえず薬が欲しい」というご要望は明確にお断りいたします。医師は自動販売機ではありません。診療には、現在だけでなく、将来に亘る患者様の健康への責任があります。的確な診断を行い、適切な治療の選択肢を提示し、ご理解を十分確認した上で、たとえ鎮痛薬1錠でもインフォームドコンセントを重視し、安易な処方は厳に慎むことに徹します。「頭痛いから治して」「じゃあこれを飲みなさい」という前近代的な診療方法は、もはや道義上も、判例上も、許容されない時代です。

頻度の多い頭痛と、その対応

以下はあくまで一例です。個々の症状により診断の進め方は異なりますが、ご参照ください。

- 脳腫瘍、くも膜下出血、脳動脈解離、急性緑内障発作、髄膜炎:緊急性が高いものです。

- 緊張型頭痛:世の中で最もありふれた、いわゆる普通の頭痛です。心の緊張ではなく筋肉の緊張という意味です。厳密には問診や検査の結果、他の種類の頭痛ではない、ということで診断に至ります(「除外診断」という方法です)。典型的には、夕方から夜にかけて多く、土日休みの方では、週末に近づくほど痛くなる傾向があります。生活習慣病と考えた方が理解しやすいと思います。痛みそのものへの対応より、なぜ頭痛が起こるのか、原因を考えないと、解決には至りません。従って、頭痛ゼロにすることは困難であり、意味もありません。不眠症、うつ病との関連に注意が必要です。痛みそのものは、通常、一般鎮痛薬(NSAIDsとアセトアミノフェン)で対応します。本質的には筋肉の血流障害ですので、筋弛緩薬、血流改善薬を併用することもあります。

- 片頭痛:非常に激しい頭痛である一方、上手く薬をコントロールできれば、痛みをゼロに近づける可能性が大いにあります。成人では通常は緊張型頭痛を合併した混合型になるため、薬の知識、飲み方を十分に理解し、ご自分で飲み分けが出来ることを目指します。発作時のトリプタン製剤と予防薬の組み合わせが治療の基本です。トリプタン導入前の脳MRIは必須です。

- 群発頭痛:人類の三大疼痛の一つとされる激しい痛みです。典型的には数年に1回の群発期の間、毎日規則的に、数分から長くて3時間の激痛が、片目を中心に、必ず片側にのみ起こります。

- 後頭神経痛:初回の問診のみでほぼ診断がつきます。椎骨動脈解離と痛み方が似ており、脳MRIは必須です。帯状疱疹との見分けも大切です。

- 高血圧による頭痛:緊張型頭痛に似た鈍痛が持続します。血圧コントロールのみで頭痛は消失します。

- 甲状腺疾患による頭痛:女性の場合頻度は非常に高いものの、一般的な健康診断では甲状腺ホルモンの測定が行われないため、まず、疑うことが大切です。頭痛以外にも様々な異常につながるため、早期に適切な治療を行うことが大切です。

- 不眠症や睡眠時無呼吸症候群(SAS)による頭痛:朝の頭痛があった場合、まず疑います。

- 硬膜動静脈瘻による頭痛:心拍と一致した耳鳴りや、目の腫れなどを伴います。MRIを行った上で、脳のカテーテル検査で診断をつけます。

- 可逆性脳血管攣縮症候群(RCVS):雷が落ちたような、突然の激しい頭痛が特徴です。排便のいきみ、入浴・シャワー、救急車を呼びたくなる痛さ、があれば、まず疑います。1か月前後でおさまりますが、その間に脳梗塞やくも膜下出血を起こすことがあり、入院が必要となることがあります。

- ジムでのトレーニング後、性交時などの頭痛:一次性頭痛に分類されます。脳MRIで血管障害を否定することが、必須です。

- 緑内障発作:頭痛と思いきや、眼圧が高いこともあり、眼科受診も勧められます。

- 副鼻腔炎(蓄膿症)による頭痛:典型的には額(おでこ)や目の下(頬)の痛みです。脳MRIでは副鼻腔が非常によく見えます。

ご不安や疑問は、ご遠慮なくお伝え下さい。

頭痛は一歩間違うと脳の病気で生命に直結することもあり、自己判断は禁物です。

よくあるご質問(すべて実例です)

なるべく薬は使いたくない。

具体的に何の薬を、なぜ使用したくないかを、お伝えください。薬を使わない時のデメリットと、薬を使ったことで得られるメリットをご検討下さい。的確な診断と、それに合った薬を使うことが、最小限の薬剤使用に繋がります。当院の治療は、最終的に、適切な診断と治療で、最小限の薬を安全に使用することが目標です。そのためには時間もかかりますし、一時的に薬が増えることもあります。現在、どのような状況で、治療は何を目標にしていて、今どんな段階なのか、常に意識してください。

強い薬は使いたくない。この薬は強いのか。

戦前、戦中の日本では、薬剤の種類が少なく、また麻薬成分を含む処方が多かったという歴史的な背景から、「強い薬」「弱い薬」という分類のイメージが未だに社会に残っているものと思われます。現在の薬に「強い、弱い」という分類はありません。便宜上、そう説明する場合もありますが、薬はあくまで作用機序で分類します。この薬は強いのか、という質問には、答えようがありません。

検査を受けたくない。

各検査の意義をご自身でも理解すると最小限で済むでしょう。コストを抑えたい場合は、医師にはっきり伝えて下さい。最小限に抑える方法を提案します。

患者が希望しているのだから薬を出して欲しい、注射をして欲しい。自費なら構わないはずだ。お金を払っているのだから対応せよ。法律で決まっているのか。

法律で決まっています。医師法、医療法、健康保険法等から逸脱した対応は行いません。違法行為の強要は一切お断り致します。

医療行為の責任は医師にあります。また当院は保険診療機関ですので、健康保健法を遵守した治療を行う義務がございます。治療の一部だけ自費診療にすること(混合診療)は当院では一切行いません。詳細は各法令、規則をご参照下さい。

頭痛に関係ない通院歴やサプリメント、薬剤使用まで申告する必要があるのか。

サプリメントを含め、必ず全て申告してください。頭痛に関係がある、なし自体を自己判断されるのは危険です。また、他の薬剤を把握した上で当院でも治療する必要がありますし、状況次第で、当院と他院で情報共有をする必要があります。

薬を始めたら一生続けることになると聞く。

そのような事実はないにもかかわらず、あまりにも多い質問ですので、恐らくメディアの影響でこうしたイメージを持たれる方が多いのかと思われます。高血圧など生活習慣病の薬についてであれば、生活習慣病が解消すれば薬が不要になるだけです。あるいは、一生やめられない=中毒性がある、という意味であれば、中毒性のある薬を好んで処方する医師は現代では皆無と思います。むしろ依存性、中毒性を目の敵にする医師が多いはずです。

生活習慣病は薬を飲まずにどうにかしたい。

是非どうにかして頂きたいですが、どうにかできなかった結果、生活習慣病を発症してしまった事実をご考慮下さい。

生活習慣病で死んでしまうならそれは仕方ない。

それは幻想です。即、死んでしまうことは、ほぼ皆無です。命を落とす前に、徐々に障害が増え、自由が奪われていきます。脳卒中の方を介護したご経験があると分かると思いますが、現実は非常に残酷です。詳しくは実際に救急現場の指揮を執っていた院長にお尋ねください。

「なるべく薬は使いたくない、検査は受けたくない」方へ

皆さまにお願いしたいのは、「ご自分の病気も、ご自分の使われる薬はご自分できちんと理解すること」です。実際のところ、自己判断とドラッグストアでの安易な薬物治療や、医療機関を受診しているにもかかわらず曖昧な診断と処方が漫然と続けられ、多量の薬を使用されている方はたくさん見かけます。

健康管理の目標は、最終的には、患者様一人一人の価値観の置き方により異なります。

しかし、生命に関わったり、明らかに有害な方向へ進んでしまいそうなときは、医師は多少強引でも方針を修正する義務があると考えております。

一方で、医師の言葉よりも、周りの知人やマスメディアやSNSの言葉の方が心に響くのは、私もよく理解できます。しかし、あなたの身体はあなただけのものです。

次のことに気をつけてみてはいかがでしょうか。

なるべく薬は使いたくない

- 何の薬を、なぜ使用したくないか、一歩深く検討してみる

- 薬を使わない時のデメリットと、薬を使ったことで得られるメリットをきちんと検討する

なるべく検査は受けたくない

- 各検査の意義を、医師にきちんと確認する

いかがでしょうか。確かに、難しいと思います。添付文章や効能書きを調べても良く分からない、というのはごもっともです。医者ですら、使い慣れていない薬は、医学書に使い方が書いてあったとしても、使いません。それは、「実際のところどんな感じなのか」という感覚がないと、怖いからです。

繰り返しますが、皆さまは皆さまの唯一無二の身体と、生涯付き合うことになります。是非、知識を身につける努力を惜しまないでください。医者はそのためにおりますので、どんどん質問をぶつけて下さい。

よくわからないから、全部任せる!だけは、やめて下さいね。

診療の流れ

1問診

頭痛は目に見えません。患者さんの言葉が診断のキーとなります。当院では、Web問診、看護師の問診、医師の問診を組み合わせて診断しております。

2検査

頭痛の場合、原則として一度は脳MRIは受けて頂きます(直近で他院で受けられた方は除く)。MRIは1都3県30か所以上の検査専門施設と連携しており、時間次第では当日の検査が可能です。また、血液の異常による頭痛を発見することと、今後の薬剤使用可能かどうかの判断のため、血液検査を重視しております。

3検査結果

検査結果に重大な異常があった場合は、判明次第、メールや電話で速やかにご連絡します。また検査結果は全てご本人へお返しいたします。

4治療内容提案とご相談

検査の結果を踏まえて最適な治療内容をご提案し、患者さまとご相談しながら治療方針を決めます。

最適な治療方針は患者さまのライフスタイルやお考えなどによっても変わります。それに合わせて、お薬の処方、生活習慣改善、手術などをご提案し、それぞれについて詳しく

スムースな診療のため、WEBでのご予約をお願いしております。また、事前にWEB問診を済ませて下さい。初めての方(初診)は、完全Web予約制とさせて頂いております。お電話でのご予約は対応致しかねます。

救急対応は行っておりません。24時間以内の症状(今までに経験したことがない突然の頭痛、呂律が回らない、手足がしびれる、力が入らない、痙攣)や、頭部打撲は「#7119」へダイヤルして適切な医療機関を確認して下さい。

常に予約システムの改善に取り組んでおりますが、診療の性質上、分単位での運用をお約束することが難しいことを、ご了承下さい。

WEB予約

初めての方は、不公平がないよう、一律Web予約をお願いしております。お電話でご予約はできません。

時間帯により担当医が変わります。担当医表でご確認下さい。指名はできませんが再診以降で異なる医師の診察は自由に受けられます。

初診は3つの予約枠がございます。

「通常の診療枠」:初めての方はこちらからご予約下さい。

「ご紹介専用枠」:紹介状をお持ちの方はこちらからご予約下さい。

「群発頭痛専用レスキュー枠」:既に群発頭痛と診断がついており、群発期に入ってしまい、イミグラン点鼻やイミグラン皮下注射の補充が必要な方はこちらからご予約下さい。※当局の指導により、イミグラン皮下注射は当院の受診3回目から処方が可能です。

WEB問診

初診(初めて・久しぶり)の方はリンク先にて必要事項をご記入の上、送信ボタンを押して下さい。再診(定期通院中)の方も、新しい症状があれば、ご記入下さい。

再診のご予約

WEB予約、またはお電話でご予約をお取りすることも可能です。初診同様、Web問診にご協力ください。お薬の処方日数にご注意下さい。

持ち物

保険証は必ずお持ち下さい。

紹介状をお持ちの際は是非ご提示下さい。

健診を含め、各種検査結果も出来る範囲でご持参ください。

他院で脳MRIを受けられ、画像データをお持ちの場合は、できるだけ初診時にご提示ください。

他院での処方を受けられている場合、お薬手帳は非常に大切な情報ですので、是非お持ち下さい。見当たらない場合、お薬本体そのものでも構いません。 その他、頭痛日誌、血圧手帳や、気になるものがあれば、ご提示下さい。

医師に伝えてほしい内容

頭痛外来の問診で医師に伝えること

頭痛は、病気の症状として現れているものと、片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛などの慢性的なものに分けられます。病気が原因で起こっている頭痛は検査で診断できますが、慢性的な頭痛の診断には患者さまが問診でお伝えいただく内容が大きく関わります。具体的な症状は患者さまご本人にしかわかりませんし、その症状の内容によって頭痛のタイプが異なります。そして、タイプによって、適した治療法も違います。最適な治療のためには、患者さまからの情報が不可欠なのです。

頭痛外来で質問されること

当院では、Web問診、看護師の問診、医師の問診と、「お話」がひたすら続きます。Web問診では一般的な頭痛の情報、看護師の問診ではあなたがいかに辛い思いをしたか、、医師の問診では診断・治療につながるお話が中心になります。プレゼンテーションの準備は必要ありませんが、心の準備はお願いします。頭痛記録などご自身でまとめた資料などがあれば参考になりますのでお持ちください。

- 痛みが続く時間

- 痛みが起こる頻度

- 痛みが起きるきっかけや起こりやすいタイミング

- 頭のどの部分が痛むか

- 痛みの内容(ズキズキ・ガンガン・ギリギリ・締め付けられる・脈打つように痛むなど)

- 痛みの強さ(文字が読めない・立っていられない・眠れない・じっとしていられないなど)

- 頭痛以外の症状(吐き気・嘔吐、光がまぶしい、肩や首の強い痛み、さまざまな前兆など)

- 頭痛を悪化・軽減する要素(血行が改善すると悪化する、暗くて静かな場所で少し楽になるなど)

- 生活への支障・具体的に困っている点など

- 薬を服用した際の効果

- 人生にとって頭痛がどれだけ影響してるか

- 今後どんなライフプランがあるか(進学、就職、転職、結婚・離婚、転居、妊活など)

頭痛のタイプ

慢性的なよくある頭痛は「一次性頭痛」と呼ばれていて、片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛などがあります。脳疾患などの症状として起こる頭痛は「二次性頭痛」です。

慢性的なよくある頭痛「一次性頭痛」

発作的に激しい痛みが起こる片頭痛

片頭痛は脳の血管が急激に拡張することで周囲の神経が刺激され、痛みにつながるとされています。痛みの始まりからピークまでの時間経過が、診断の決め手です。多くは突然、何の前触れもなく始まります。痛み方は様々ですが、「学校や会社を休んでしまうほどの強い痛み」が特徴です。疲労、光や音などの強い刺激などが発症に関わることもあります。女性の場合、月経・排卵などによって起こるホルモンバランスの変化がきっかけになることもあります。頭痛に続き、吐き気や眠気を伴うのも特徴的です。

頭が締め付けられるように痛む緊張型頭痛

肩こり頭痛、ストレス頭痛とも言われます。締め付けられるような鈍痛を起こすタイプです。首や肩、背中周辺まで痛みが生じることもあります。筋肉の緊張、心の緊張をきっかけに頭痛を起こすことが多く、長時間のパソコン作業や運転などによるストレスが発症に大きく関わります。誰でもなる可能性があり、頻度も最も多い頭痛です。生活習慣病とも言えるでしょう。痛みの我慢がさらなる痛みに繋がるため、早めの内服に意味があります。原因がストレスであることが多いことから、不眠症やうつ病と深い関連があります。

片目の奥が激しく痛む群発頭痛

典型的には、数年に一度、「群発期」と呼ばれるシーズンが発生し、毎日同じ時間に激しい痛みに襲われ続けます。片目を中心に痛み、その痛みは「目をえぐり取られるよう」「キリでほじられるよう」と表現される、激烈な痛みです。痛い目は充血し、涙があふれ、鼻水も出てきます。男性の発症が多く、飲酒で悪化する傾向があります。痛みの原因には血管の拡張が関わっているとされていますが、群発頭痛が起こるメカニズムについてはまだよくわかっていません。様々な対処法がありますが、最も効果があるとされるのは、トリプタン製剤の自己注射療法です。

命に関わる可能性がある「二次性頭痛」

片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛などの「一次性頭痛」に対して、原因となる疾患などがあって症状として頭痛を起こすのが「二次性頭痛」です。二次性頭痛で最も注意が必要なのは、脳疾患によるものです。脳疾患による頭痛を放置していると命に関わる可能性がありますし、重篤な後遺症を残すこともあります。「今まで感じたことがないほど激しい頭痛」や「少しずつ強くなってくる頭痛」など、いつもと違う感触があったら、速やかな受診が必要です。

こうした症状に気付いたらすぐ「救急要請(119)」してください

- 片麻痺体の片側や手足などに力が入らない、しびれる

- 言葉がうまく出ない、呂律が回らない

- ものが二重に見える

- めまい

- 体がふらつく、まっすぐ歩けない

- 意識が遠くなる

- 吐き気、嘔吐

- けいれん

- 表情がゆがむ

上記は脳卒中の典型的な症状です。明日受診、ではなくすぐに救急車を呼びましょう。

脳卒中

くも膜下出血

くも膜は脳を覆っている膜のことで、くも膜下出血は脳の太い血管が破裂して、くも膜の下に血液がたまって脳を圧迫している状態です。突然、頭を強く殴られたような激しい頭痛を起こし、吐き気、嘔吐、意識障害などもともなうことがあります。適切な処置をすぐに受けないと血管が再破裂してさらに出血してしまうため、早急な受診が不可欠です。こうした症状があった場合にはすぐに救急車を呼んでください。再破裂によって重篤な後遺症を残すリスクが高くなりますし、命に危険が及ぶ可能性もあります。

原因は、約90%が脳動脈瘤の破裂とされています。破裂する前の脳動脈瘤は、100人に1人は持っているとされ、自覚症状もないため、専門医を受診して早期発見につなげ、適切な治療を受けておくことがくも膜下出血の予防につながります。

脳出血

脳の細い血管が破れて出血している状態で、出血を起こしている場所や量によって現れる症状はさまざまです。適切な治療を受けても、半身麻痺・言語障害など生活に支障を及ぼす後遺症を残すことが多くなっています。突然意識がおかしくなり、半身が麻痺する、呂律が回らなくなる、吐き気、めまいなどの症状が出ますが、頭痛はそれほど強くないことがあります。発症のきっかけに、強い感情の揺れ、性行為、入浴、排便時のいきみなどがあります。動脈硬化が進んでいると発症リスクが高くなるため、高血圧・脂質異常症・糖尿病などの生活習慣病がある方は注意が必要です。頭痛に他の症状がともなう場合には、できるだけ早く受診してください。

脳梗塞

動脈硬化による血管の狭窄や血栓などによって脳の血管が詰まり、その先にある神経細胞に血液が供給されなくなって神経症状を起こします。どこが詰まったかによって現れる症状は異なりますが、代表的な症状には、手足に力が入らない、体の片側麻痺、呂律が回らない、めまいやふらつき、視覚障害などがあります。

その他の脳疾患

もやもや病

もやもや病は、医学的には「ウィリス動脈輪閉塞症」と呼ばれています。頸動脈の狭窄や閉塞によって不足した血流を補うために側副血行路として発達し、脳底部に「もやもや血管」と呼ばれる異常な血管構造が生じます。脳出血や脳虚血を発症しますが、発症のピークは10歳までの子どもと30~40歳代の2つに分けられます。

体の片側麻痺、けいれん、不随意運動、呂律が回らない、視野異常、頭痛、めまい、物忘れなど、さまざまな症状を起こします。脳虚血を起こした場合、症状が短時間で消えてしまうケースもありますが、麻痺やけいれん、感覚異常などの症状を残すこともあります。脳出血を起こした場合には、記憶や判断力などの高次機能障害が残る可能性もあります。症状の現れ方によっては診断がつくまで何年もかかってしまうケースがありますので、脳神経外科など専門的な診療科の受診が不可欠です。急性期には、脳細胞保護薬、抗血栓薬、循環改善薬などを使い、慢性期には、抗血小板薬、抗凝固薬、血管拡張薬、降圧剤などが用いられます。また、手術により、生命予後や機能予後が大幅に改善するというデータが蓄積されています。

一過性脳虚血発作(TIA)

脳の血管が詰まる脳梗塞は命の危険や深刻な後遺症を残す可能性がある発作ですが、その前兆として一過性脳虚血発作という前触れ発作を起こすことがあります。定義では24時間以内に症状が消失するとされていますが、ほとんどは1時間以内に症状がなくなります。放置しているといずれ深刻な脳梗塞を起こす可能性が高いため、一過性脳虚血発作の段階で速やかに受診して適切な治療を受けることが重要です。現在は軽い症状が続く軽度脳梗塞も含め、緊急に治療が必要な病気として認識されています。大規模な調査から48時間以内に脳梗塞を起こす可能性がかなりあることがわかってきているため、症状が消えてもすぐに専門医を受診してください。代表的な症状には、体の片側麻痺、呂律が回らない、歩行・意識・感覚障害、頭痛、けいれんなどがあり、突然起こるということが大きな特徴です。動脈硬化や不整脈(心房細動)がある場合は特に注意が必要です。状態に合わせて抗血小板薬や抗凝固薬を処方し、外科治療が必要になることもあります。また原因となる生活習慣病の治療も必要です。軽い症状でもすぐにご相談ください。

脳動脈解離

動脈の壁は内膜・中幕・外膜という3層構造になっています。動脈解離は、内膜が破れることで発症し、内膜と中膜の間がはがれるケース、中膜と外膜の間がはがれるケースに分けられます。脳動脈で起こる場合、60%以上は椎骨動脈に起こるとされています。内膜と中膜の間がはがれるケースでは、椎骨動脈に解離が起こって脳梗塞を発症します。中膜と外膜の間がはがれるケースでは解離性椎骨動脈瘤を起こし、それが破裂するとくも膜下出血を起こします。脳動脈解離は40歳前後の男性の発症が多く、整体やスポーツなどによって生じることがあります。動脈が解離する際の痛みとして、後頭部や項(うなじ)のあたりに頭痛を起こすことがあります。こうした症状があって受診したことで深刻な発作を起こす前に発見できる可能性があります。その場合には、解離側の椎骨動脈を閉塞する血管内治療が可能です。後頭部や首筋に痛みが起こった場合はすぐにご相談ください。

未破裂脳動脈瘤

脳動脈瘤は、脳の動脈にコブ状のふくらみができている状態で、これが破裂して出血したものがくも膜下出血です。くも膜下出血は発作を起こした1/3の方が亡くなり、1/3の方に麻痺など重い障害が残り、1/3の方が社会生活に復帰できるとされていて、脳血管障害の中でも死亡する確率が最も高く危険な発作です。未破裂脳動脈瘤は、その名の通り破裂していない脳動脈瘤です。この状態で発見できれば手術でくも膜下出血を未然に防ぐこともできます。動脈瘤はかなり大きくなった場合には頭痛などを起こすこともありますが、ほとんどは無症状です。高血圧、動脈硬化、喫煙、頭部の外傷、感染、腫瘍などの危険因子がある場合には、症状がなくてもしっかり検査を受けておくと安心できます。なお、動脈瘤があった場合にもサイズが小さいなどの場合には治療が必要ないケースもあります。

脳腫瘍

脳腫瘍は、頭蓋内に発生する腫瘍で、脳以外にできた腫瘍が転移した転移性脳腫瘍と、脳の細胞から発生する原発性脳腫瘍に大きく分けられます。原発性脳腫瘍は良性が多く、代表的なものに神経膠腫(グリオーマ)があります。主な症状は、頭痛、吐き気・嘔吐、そして視覚異常です。できた場所によって、手足の麻痺やしびれ、言語障害、聴覚障害などを起こすこともあります。遺伝子の変異によって起こるとされていますが、食事やストレス、喫煙なども発症に影響すると考えられています。幅広い年代の方に発症し、進行が速いタイプもありますので疑わしい症状があったらできるだけ早く専門医を受診することが大切です。治療は腫瘍を完全に取り除く手術や放射線治療、化学療法(薬物療法)などが行われます。脳腫瘍と聞くと怖い病気と思われやすいのですが、適切な治療で完治が期待できます。

頭痛には、深刻な脳疾患によって起こっているケースや、脳疾患の発症リスクが高まって起こっていることがあります。こうした頭痛に気付いて早めに専門医を受診することで、重篤な状態にならずにすむことは珍しくありません。当院では、日本脳神経外科学会専門医の院長が検査・診断を行っています。手術が必要な際には信頼できる提携病院などをご紹介してスムーズに最適な治療を受けていただけるようにサポートしています。お気軽にご相談できるクリニックですから、心配なこと、不安なことがありましたら、いつでもいらしてください。