2021年、「エムガルティ®、アジョビ®、アイモビーグ®」(CGRP関連抗体薬の注射薬)が発売されました。2024年現在、効果・安全性の高さから、ヨーロッパ、アメリカでは片頭痛に対する第一選択(片頭痛と診断したら最初に使うべき薬)という位置づけとなっています。片頭痛治療は「早期治療(治療開始が早いほど治療効果が高い)」「予防薬ファースト(頓服ではなく予防薬でコントロールすること)」が常識となる中で、間違いなく治療薬の代表と言えるのが、これらCGRP関連製剤です。

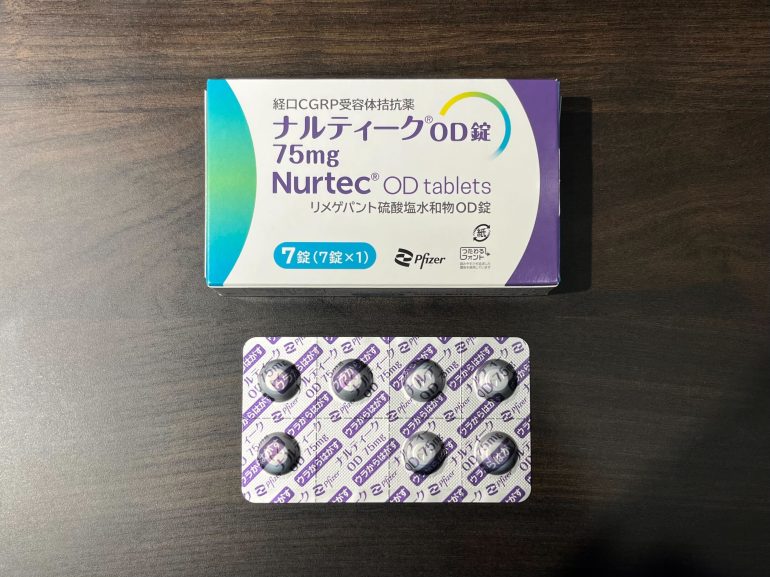

2025年9月には、「ナルティーク®(=リメゲパント)」(CGRP受容体抗体の内服薬)が承認され発売待ちです。さらに、アトゲパントも承認待ちです。ナルティークについては、予防にも発作時にも使える初の内服製剤です。

逆に、これらCGRP関連製剤がある=強力な治療手段がある、ということは、片頭痛を確実に診断し、見落としてはいけない時代でもあります。当院で2025年5月末現在、のべ約1200名の方にご使用頂いており、うち665名は在宅で自己注射されています。

2022年にはトリプタンの次世代型となる急性期治療薬ラスミジタン(レイボー®)が発売されました。

その他にもさらに新薬の開発は続いています。

これらについて、私見をまとめました。

片頭痛とCGRP

CGRP(calcitonin gene-related peptide:カルシトニン遺伝子関連ペプチド)は片頭痛の痛みの直接の原因とされているタンパク質です。片頭痛の原理は、未だに解明されたとは言えないものの、現在最も信頼されている「三叉神経血管説」という仮説があります。それによると、片頭痛が始まるときは、三叉神経という神経から、このCGRPが脳の表面の膜(硬膜)に向かって放出されます。CGRPを受け取った膜は、炎症と血管拡張をおこし、その結果、脳が、痛み、嘔気、眠気を感じるとされています。

もっと簡単に言うと、突然、神経からCGRPという諸悪の根源が放出され、それが脳の膜が受け取るからから、片頭痛発作が起こるのです。悪いのは、①CGRPを出す神経、②CGRPそのもの、③CGRPを受け取る膜、この3者です。3段階の悪の連携です。わざわざ、片頭痛の発作が起きていない時にCGRPを注射すると頭痛が起きることまで、治験で証明されています。

悪の3連鎖を断ち切る

逆に、上記の悪の3連鎖を止めれば、片頭痛が起きても(なぜ起きるのかは未解明のままでも)、全然痛くならないはずです。片頭痛に対する薬の開発は、この3つの悪との闘いです。

①CGRPを放出させない:トリプタン・レイボー

当院の患者さんの大多数が使っていらっしゃるトリプタンですが、デビューは1988年でした(イミグラン®)。これは、三叉神経からCGRPが放出されるのを止める薬です。非常に画期的で、片頭痛の特効薬です。しかし、CGRPが放出されるその瞬間にしか効かないのが、難点でした。タイミングが難しいのはこのためです。内服が早すぎると、薬が先に消えてしまいますし、遅すぎるとCGRPは既に放出された後なので、意味がありません。2022年に発売されたレイボー®(ラスミジタン)は、CGRPの放出を抑えると同時に中枢神経に働きかけることで、内服が遅れても有効性が保たれる点が革新的です。

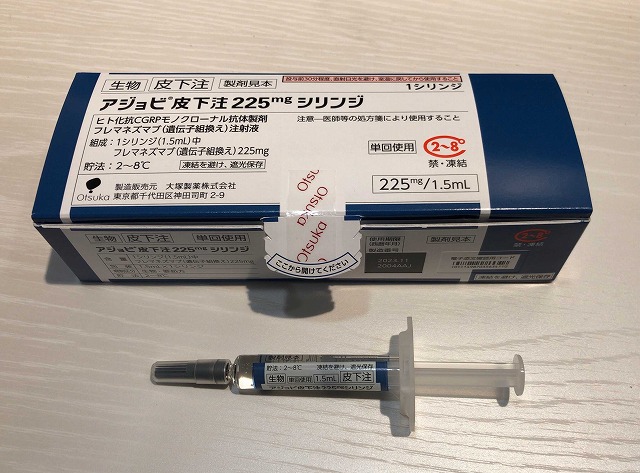

②CGRPそのものをやっつける:エムガルティ、アジョビ

放出されてしまったCGRPを無力化すればよいだろう、というのが、この2種類の薬剤です。この2つは、放出されたCGRPにくっついて、役立たずにしてしまう薬です。1~3か月の間、体内でCGRPを24時間警戒し続け、CGRPを発見次第すぐにやっつけてくれるので、どれだけCGRPが放出されても、頭痛にさせない、そういう薬です。

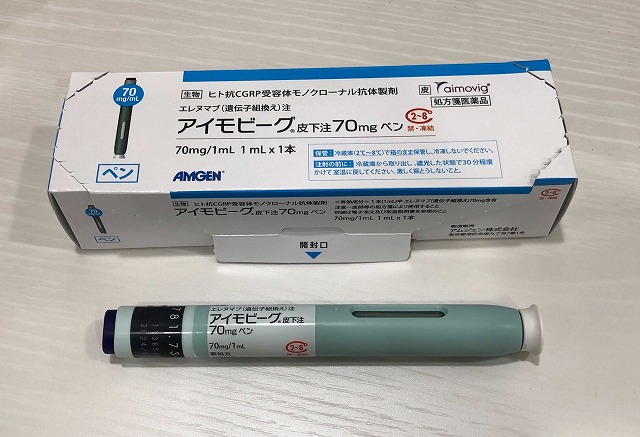

③CGRPを受け取らせない:アイモビーグ、ナルティーク

CGRPがいくら放出されても、受け取れないようにしてしまおう、というのがこの薬です。受け取り窓口のことを「受容体」というので、CGRPの受容体をブロックする、CGRP受容体抗体という名前になりました。CGRP抗体と異なり、細胞に働きかける点が異なります。

アイモビーグ(注射薬)については、受容体に結合した後、受容体そのものが細胞内に吸収され消失すること、またCGRPと並んで片頭痛を起こす別のシステムである、「アミリン受容体(AMY1)」という別系統の受容体もブロックすることが確認されています。これらの作用がさらにどんな効果を生むかは今も研究されています。

注射と内服、各薬剤の違い、併用

注射については、有効性についての臨床試験の結果は、②エムガルティ・アジョビ、③アイモビーグはほぼ同じとされていますが、実臨床(現場)では微妙な特徴を感じる場合もあります。主な副作用に注射部位反応(赤く腫れたり、痒くなったり)がありますがその確率は異なります。

注射と内服は、同じような作用ですが、直接身体に入れる注射と、消化器から吸収が必要な内服で、分子構造は大きく異なります(注射は高分子、内服は低分子)。

注射3剤、内服2剤の合計5剤が揃う見込みですが、運用方法は異なります。

詳細は各薬剤のページをご覧ください。目的に合わせて使い分ける必要があります。

上述の3つ、①トリプタン、②エムガルティ・アジョビ、③アイモビーグ・ナルティークを全部使えば最強なのでは?という素朴な疑問があり、おそらくそれは正解で、その安全性を確かめたデータもあります。しかし、高額であることから、保険診療でどこまで認められるかは、今後のテーマであり、厚生労働省の判断になります。

いつまでやるのか?

欧州、米国、日本のデータ等を総合して、実際は少なくとも6か月は継続した方が良いと思われます。重症の場合は、効果がでるまで6カ月かかる方が15%、12カ月かかる方が15%いらっしゃるという報告があったり、1年、2年、3年と継続することでさらなる改善が見込めるという報告もあります。近年では、粘り強く使うことが推奨される印象です。日本でも欧州のガイドラインを参考に12~18カ月の使用が一般的になりつつあるようです。

しかし、そもそも、片頭痛はどう治療するのかというテーマの方が重要です。国際頭痛学会の最新(2025年)のガイドラインでは、月平均片頭痛日数が4日以下になることが良好なコントロールとされ、その背景にあるのは4日を超えてくると片頭痛が進行し慢性化するリスクが上がるという背景があります。片頭痛の治療の考え方については、主治医にもよりますので、外来でご相談下さい。

注射の場合の通院頻度は?自分でできるのか?

当院では、注射が安定してきたら80%の方が3カ月に1回の通院をされています。注射導入直後は例外ですが、原則ご自宅で自分で注射していただきます。患者さんの利便性、長期的な経済的時間的コスト、運用の柔軟性の面で、明らかに在宅自己注射での運用が優れているからです。各製剤とも、一般的な注射器(シリンジ)ではなく、誰でも自分で注射できるようなデバイスが作られており、操作方法は看護師が丁寧に説明します。注射器というより、スタンプという感覚です。

注射3製剤とも中身の薬自体はほとんど差がないほど高性能であることから、3割の方はデバイス(自分で操作する自動注入器)の好みで選ばれています。

3か月だと他の薬が足りないんじゃないの?というご心配ももっともですが、注射導入後は頭痛が改善し頓服10回分でも3カ月持ってしまうことも多いです。

当院看護部が答えるQ&Aページもぜひご覧ください。

なぜ高いのか?

抗体製剤は大量生産できないからです。普通の薬のように化学合成されるのではなく、生物学的に合成されるため、どうしても高額となります。

抗体と言えば、新型コロナウイルスのワクチンで話題ですが、ワクチンの場合は、接種することで、自分の身体の中でウイルスに対する抗体が生産されるようになります。一方、これらの製剤も「CGRP抗体」「CGRP受容体抗体」と名の付く「抗体」です(ウイルスではなくCGRPやCGRPの受容体に作用します)。しかし、ワクチンのように、体内で作らせるのではなく、製薬会社の工場で抗体を作り、その完成品を注射するという薬です。抗体を人体の代わりに工場で生産するので、高額になってしまうのです。

新薬に盲点はないのか

CGRPはそもそも悪なのか

分かりません。元々人体に備わっている仕組みですから、本来は何か大切な役割があるに違いない、それを完全にブロックして大丈夫なのか、という疑問はもっともです。CGRP自体は、頭以外にも、心臓、胃腸でも作用しており、さらに、代謝、加齢、傷の治癒に関わっていると言われています。しかし、これらの薬で、実際ブロックした結果、頭以外に有害な副作用がほとんど起きないことが確認されています。それは、頭以外では、CGRP以外の要素も関連するため、CGRPだけをブロックしてもカバーされてしまうため、と予想されています。どんな薬にも副作用はありますが、現場の医者の感覚としては、この新薬は驚くほど副作用が少ないと思います。

だんだん効果が落ちたりしないのか

落ちることはまずないと思います。一般に、このようなタイプの薬、「モノクローナル抗体」では、薬そのものをブロックする抗体や、薬が作用できなくなってしまう抗体を、身体が作り出してしまう反応が起きます。いわば薬を異物としてやっつける抗体です。これを中和抗体と言いますが、新薬3剤とも、中和抗体の出現率はかなり低く、さらに中和抗体が出現しても作用が落ちない、という不思議な結果が分かっています。

やめたらリバウンドしないのか

しないようです。②CGRPを無力化させたら、それに対応してCGRPの生産量が上がってしまうのではないか、③CGRPの受容体をブロックしたら、対抗して受容体が増えてしまうのではないか、という疑問があります。これは、一般的な薬の依存性や中毒性の原理そのものです。しかし、これも不思議なことに、今回の新薬は、海外での最長5年のデータでも、そうしたことが起きた、という報告が、まだありません。むしろ③アイモビーグでは受容体が減るという現象が確認されています。

当院でのCGRP関連予防薬の治療について

当院では、エムガルティ、アジョビ、アイモビーグ、ナルティークをまとめて、CGRP関連製剤と呼びます。

注射の導入時は院内で注射しますが、在宅自己注射が原則です。ナルティークは内服です。

全て片頭痛の予防薬です。

片頭痛をおこさせないのではなく、起きた時の衝撃を最小限にとどめる薬です。

特に、痛みが劇的に弱くなるため、片頭痛が起きたことに気づかず、まるで回数が減ったように感じますし、そこまでいかない場合でも「片頭痛が来たのは分かるが全然痛くない」という声を良く聞きます(当院)。片頭痛の発作回数を減らし、発作時の痛みを軽減し、トリプタンの効果を高めることが期待されます。

位置づけは、ミグシス(ロメリジン)、インデラル(プロプラノロール)、デパケンR・セレニカR(バルプロ酸)、トピナ(トピラマート)、トリプタノール(アミトリプチリン)などと並ぶ、片頭痛の「予防薬」です。単に注射であり、高額である、という点が異なります。「最終手段」という特別な薬ではなく、状況により、使用したり、中止したりすることができます(但し正確な評価の為には、3か月は継続することが推奨されます。)

非常に高い効果が期待されます。

当院での注射薬導入事例(2021/5/1-2025/8/31)

| 薬剤 | ガルカネズマブ (エムガルティ®) |

フレマネズマブ (アジョビ®) |

エレヌマブ (アイモビーグ®) |

|

|---|---|---|---|---|

| 観察期間 | 各発売から2022年6月24日まで | |||

| 導入例(のべ人数) | 523 | 396 | 404 | |

| 導入時年齢 | 15-70 | 15-65 | 15-64 | |

| 男:女 | 107:416 | 61:335 | 50:354 | |

| CGRP関連製剤導入時MHD =1か月あたりの片頭痛日数 |

12.6 | 10.7 | 10.4 | |

| 2回目注射時点でのMHD (および導入時からの減少率) |

7.5 (▼40.5%) |

10.6 (▼0.9%) |

7.9 (▼24.0%) |

|

| 6回目注射時点でのMHD (および導入時からの減少率) |

10.2 (▼19.0%) |

10.2 (▼4.7%) |

10.8 (3.8%) |

|

| 6回目まで継続した人数 (および継続率) |

238 (54.5%) |

165 (41.7%) |

182 (45.0%) |

|

- ※患者さんの申告に基づいた当院での集計であり、臨床試験ではありません。学術的に正確な数値は、アクセプトされている学術論文を参照してください。

- ※このデータは、月平均の「MHD=頭痛があった日数」のみで集計している点に注意が必要です。頭痛の強さや、頭痛以外の症状の緩和、頭痛が来るのではないかという不安の解消、満足度、他の内服薬の影響などは反映されていません。

- ※エムガルティ(ガルカネズマブ)は他の2剤より先に発売されていることも注意が必要です。例えば季節の違いは頭痛日数に明らかに影響があります。同じ期間であっても、同じ条件で比較しているとは言えません。

- ※このデータの2次使用は固く禁じます。

いずれも保険適用ですが、使用基準を満たす必要があります。

既に当院に通院中の方は外来で十分お話が上がっていると思いますので準備は要りません。ご相談下さい。

最適使用推進ガイドライン(厚生労働省)を遵守するため、以下の全てを満たすことが必須です。

- 前兆のある又は前兆のない片頭痛の発作が月に複数回以上発現していると医師が確認している、又は慢性片頭痛であると医師に診断されていること。

- (頭痛ではなく)片頭痛が過去3か月以上にわたり、平均して1か月に4日以上起きている。

- 従来の片頭痛予防薬の効果が不十分、または副作用により内服の継続が困難である。

- 睡眠、食生活の指導、適正体重の維持、ストレスマネジメント等の非薬物療法及び片頭痛発作の急性期治療等を既に実施しているが、それらの治療を適切に行っても日常生活に支障をきたしている。

年齢制限など

- 妊娠中・授乳中は、十分検討した上で「慎重投与可」。

- 15歳未満の小児は「使用不可」。

さらに当院では以下を必須とします。

- 1年以内に脳MRI・MRAを受けており、脳神経外科・神経内科・放射線科のいずれかの専門医の読影によって異常がないと診断されていること(検査を受けられたことがない方は、ご案内します)。

- 3カ月以内に当院で血液検査を行っていること。

- 頭痛記録(メモ、アプリなど)をつけていること。

- 片頭痛について、治療薬について、ご自身でもよく理解され、説明できること。

- 未来に向けて片頭痛は治療する、という意思をはっきりと持っていること。

- 迷惑行為、虚偽の報告、一方的に治せという態度など、信頼関係を壊す行為が、これまでも、これからもないこと。

他院で片頭痛の治療を受けられたことがあり、当院が初めての方は以下の流れとなります。

Web予約からご紹介専用予約枠に必須事項をご記入の上、ご予約をお取りください。お電話のお問合せには対応致しかねます。

必ず通院先からの紹介状(診療情報提供書)をご用意ください。紹介状がない場合は、改めてご用意をお願いすることがあります。

過去に使用されたトリプタン、予防薬の一覧を、メモやノートにまとめて、ご持参下さい。

頭痛について医療機関を受診したことがない方は以下をご確認ください。

Web予約から一般の方の初診のご予約をお取りください。お電話のお問合せには対応致しかねます。

片頭痛かどうかを含め、頭痛について詳しく調べるところから始めます。

注意事項及びよくあるご質問

注意事項

注射直後1時間以内に、蕁麻疹、息苦しさ、気分不快があった場合は、アナフィラキシーショックの可能性がありますので、救急要請してください(きわめて稀です)。当日は、入浴を含め、制限はありません。注射したところを激しくマッサージするのは避けて下さい。また、相互作用のある薬はなく、他の内服薬に制限はありません。ワクチン接種など、他の注射薬にも、直接影響はしませんが、万一副作用があった場合にどちらの副作用か分からなることがありますので、同じ日は避けて下さい。

頭痛記録をつけましょう

厚労省ガイドラインを遵守するため、頭痛記録は継続して下さい。特に、「片頭痛」で辛かった日数(明らかにその他の頭痛であれば含めない)は最低限記録して下さい。痛みの強さも記録して頂くと、より有効性の判定がしやすくなります。

中止の目安

3か月ごとに効果を見直し、効果が無ければ中止します(ガイドライン)。血中濃度を維持できている十分な期間を取って判断するため、最低3カ月は継続を推奨します。また、効果があったとしても、あくまで片頭痛の予防薬ですので、中止はご自身の判断で構いません。中止しても、再開すればすぐに効果を取り戻せることが期待できるのが利点です。

継続について

日本では効果があった場合は制限なく継続可能です。

間隔について

保険診療で治療するため、間隔を厳重に守っていただく必要があります(予定より早いとダメです)。当院通院中の方は医師、看護師、事務からご案内しております。詳細は医師にご確認下さい。

注射間の乗り換え(スイッチ)

理論上はいつでも可能です。しかし慎重になった方が良いかもしれません。スイッチするより長く継続することが重要と考えています。

2025年現在、切り替えについて信頼性の高い論文は非常に少ないです。発売からの年数が浅くデータが少ないのが最大の要因です。「切り替えて良くなった」としても、切り替えたからよくなったのか、単にCGRPへのブロックを継続しているのかは検証がとても難しいのです。また多くの論文がヨーロッパ発であることも考慮する必要があります。国によりますが、日本と逆の順(アイモビーグが先、エムガルティ・アジョビが後)で発売されていると、アイモビーグから他に切り替えた場合というデータが多くなります。さらに根本的な問題として、製造元メーカーが何らかの形で論文筆者に関わると、とても偏った論文になるという構造があります(1つの副作用だけに焦点を絞ってデータを出すなど)。単に良くなった、悪くなったという結果に対して、分子レベルでの製剤の原理での根拠を紐づけるような、「納得できる結論」は、まだ出ていないと言えるでしょう。

・②CGRP抗体のエムガルティ、アジョビから③受容体抗体のアイモビーグの間の切り替えは意味がある

・②エムガルティ、アジョビ間でも抗体の形が異なるため意味がある

・どの製剤を続けようが、途中で切り替えようが、3年後には同じ結果になる

・そもそも、片頭痛とその他の頭痛を混同していたら効果判定は困難である(CGRP関連製剤は片頭痛の治療薬)

専門医の間での主な意見は上記に集約されるかと思います。

逆に言えば明確な違いがないのが現状であり、治療選択肢(薬の種類)が限られるのも現状です。そのため、切り替える場合は、注射以外の治療薬の検討も含め、その意味を慎重に検討する必要があります。

また、CGRP関連予防薬に限らず、モノクローナル抗体製剤全般(抗癌剤、リウマチ薬など)では、中和抗体が身体に出現し、長く使うと効果が落ちることがあると言われています。2021年現在、最長で5年のデータ(米国でのアイモビーグ®の臨床試験)しかありませんが、CGRP関連予防薬では中和抗体がほとんど出現しないようです(原因は不明)。但し、片頭痛以外のモノクローナル抗体の薬では、乗り換えを繰り返すほど、中和抗体が出現しやすくなるという報告がありますので、そういう意味でも、不必要に3種類の注射を頻繁に切り替えることは避けた方が良いのかもしれません

注射が効かない!?

欧州ガイドラインでも効果判定にはは3か月以上かけた方が良いされており、季節変動の激しい日本ではもっと長い期間が必要という印象があります。3か月以内で「効果がない」を理由にして中止したり切り替えるのは、ほとんど意味がないと思われます。当院では、短期間での中止・切り替えは、ほとんどが有害事象やデバイスの好みによるもので、有効性については6か月以上の経過をみて慎重に判断しています。

良い薬があれば解決するというほど片頭痛が甘くないことは、患者さんご本人や、専門医は、データ以上に肌で感じています。「あれ、効かない」という時は、①本当に片頭痛なのか(特に緊張型頭痛や薬物乱用頭痛が混ざっていないか)、②併用する内服薬の種類や量は適切か、③回数と重症度を区別して評価しているか、④偶発的に片頭痛が多いタイミングではなかったか、⑤十分な治療期間で評価しているか、を重点的に検討します。

CGRP関連抗体薬の比較表

| 商品名 | エムガルティ Emgality |

アジョビ Ajovy |

アイモビーグ Aimovig |

ナルティーク Nurtec |

|---|---|---|---|---|

| 一般名 | ガルカネズマブ | フレマネズマブ | エレヌマブ | リメゲパント |

| 海外承認日 | 2018年9月(米国) | 2018年9月(米国) | 2018年5月(米国) | 2020年2月(米国/急性期治療として) 2021年5月(米国/発症抑制として) |

| 国内発売日 | 2021年4月 | 2021年8月 | 2021年8月 | 2025年12月 |

| 製剤分類名 | ヒト化抗CGRPモノクローナル抗体製剤 | ヒト抗CGRP受容体モノクローナル抗体 | 化学合成薬 | |

| 原理 | CGRPに結合し、CGRPを無力化する | CGRPの受容体に結合しCGRPを作動不能にする | ||

| 使用方法 | ご自宅で自動注入器を使って皮下注射 | 口で溶ける内服 | ||

| 初月2本注射 その後毎月1本注射 |

4週間ごと1本注射、または |

4週間ごと1本注射 | 急性期薬:頓服1回1錠 予防薬:2日に1回1錠 |

|

| 有効成分(1本中) | ガルカネズマブ120mg | フレマネズマブ225mg | エレヌマブ70mg | リメゲパント75mg |

| 添加剤(1本中) | L-ヒスチジン 0.5mg L-ヒスチジン塩酸塩水和物1.5mg ポリソルベート80 0.5mg 塩化ナトリウム8.8mg |

エデト酸ナトリウム水和物0.204mg、 L-ヒスチジン 0.815mg L-ヒスチジン塩酸塩水和物3.93mg ポリソルベート80 0.5mg 精製白糖73mg |

精製白糖73mg ポリソルベート80 0.1mg pH調整剤 適量 |

ゼラチン D-マントニール スクラロース 香料 |

| 1本あたり薬液量 | 1.0mL | 1.5mL | 1.0mL | – |

| 薬液pH | 5.3-6.3 | 5.2-5.8 | 5.2 | – |

| 浸透圧比(対生理食塩水) | 約1 | 約1.0-1.6 | 1 | – |

| 当院での注射方法 | 自動注入器 | 手動または自動注入器 | 自動注入器 | – |

| 注射針 | 27G(0.4mm) | – | ||

| 注射針が刺さる長さ | 5mm | 非公表 | 6mm | – |

| 妊婦、授乳婦への投与 | 十分検討 | 十分検討 | 十分検討 | 十分検討 |

| 18歳未満への投与 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |

| 血中濃度が最高に達するまでの日数(tmax) | 4.6日(1本の場合) | 7.0日(1本の場合) 5.0日(3本の場合) |

5.6日 | 1.75時間 |

| 皮下注射なので全身に行きわたるまでに多少時間がかかります | – | |||

| 血中濃度が半減するまでの日数(t1/2) | 28.7日(24.8-32.8日) | 33.6日(1本の場合) | 28日 | 10時間 |

| 半減が直ちに効果減弱につながる訳ではありません | ||||

| 1本あたりの薬価 | 原価;42,638円/本 3割負担:12,791円/本 |

原価;39,064円/本 3割負担:11,719円/本 |

原価;38,980円/本 3割負担:11,694円/本 |

2,923.20円/錠 3割負担:876.96円/錠 予防28日分の3割負担:12,277.44円/14錠 |

| 注射手技料(当院) |

220円(3割負担66円);院内注射の場合当院が頂く金額です。 ※在宅自己注射の場合は、指導料が別途発生します。 |

– | ||

| 3割負担での初回負担額 (再診料等を除く) |

25,582円(初回2本の合計) | 11,719円 | 11,694円 | 処方箋料 + 薬局でのお支払い |

| 同、初月から3か月分(11週間) | 51,164円(3回分=4本) | 35,157円(3回分) | 35,082円(3回分) | 院外処方 |

| 同、初月から1年分(56週間) | 166,283円(12回分=13本分) | 152,347円(13回分) | 152,022円(13回分) | 院外処方 |

| 2ヵ月目以降~1日当たりの負担(3割負担) |

|

院外処方 | ||

| 重篤な副作用 | アナフィラキシー | アナフィラキシー | アナフィラキシー 腸閉塞を伴う便秘 |

アナフィラキシー |

| 1%以上の確率で起こる副作用 | 注射部位疼痛(10.1%) 注射部位反応(紅斑、掻痒感、内出血、腫脹など)(14.9%) |

注射部位疼痛(21.9%) 注射部位硬結(19.3%) 注射部位紅斑(17.7%) 注射部位反応(掻痒感、発疹など) |

便秘(1.5%) 注射部位反応(1.5%) 白血球減少(1.5%) 傾眠(2.2%) |

便秘(2.8%) |

| 薬剤に対する抗体出現率 | 15.5%/1.5年 | 2.3%/1年 | 9.8%/5年 | – |

| 中和抗体出現率 | 13.8%/1.5年 | 0.95%/1年 | 0.8%/5年 | – |

| 薬剤に対して人体が作る抗体を中和抗体という。抗体が出現すれば、薬剤の効果が減る可能性がある。しかしCGRP関連製剤においては、抗体出現は確認されていても、なぜか薬剤の効果が落ちないというデータがある。 | ||||

| 特記事項 | 先に発売されたため既に当院でも使用実績が多い。初回2本注射のためより即効性が期待できる。 |

12週間分3本をまとめて打つ、という方法がある。 |

完全ヒトモノクローナル抗体製剤のため、中和抗体出現率が低く、腫れにくい。 | 予防薬として飲んだ日は頓服できない。ミント味。 |

| 2025年1月末までの当院導入数(のべ) |

464名(在宅257名) |

379名(在宅202名) | 354名(在宅206名) | – |

添付文章、インタビューフォーム等を基に作成。

金額の端数は再診料など他の項目により若干変わります。

片頭痛新薬の展望

「片頭痛は一生治らないんでしょうか」というご質問をよく頂きます。そうとも、違うとも、明確な回答はできません。というのも、生活環境も変わるし、治療もどんどん進化します。あまり先のことを決めこまず、期待しましょう。少なくとも医療者は「治す」という気持ちで立ち向かっています。

トリプタンの発売以来ブレークスルーが無かった片頭痛治療ですが、

・2021年にエムガルティ、アジョビ、アイモビーグが相次いで発売、

・2022年にはトリプタンの次世代型であるレイボー®(ラスミジタン)が発売

・2025年には初のゲパント、ナルティーク®(リメゲパント)が承認。発売見込み。

・アトゲパントもデビュー準備中です。

今後も新薬や新しい治療が国内でも登場すると思われます。2025年9月の時点で分かっている薬剤を紹介します。

Gepant(ゲパント):ナルティーク®、申請中:アトゲパント

- ・CGRP関連薬の内服版。経口や点鼻もラインナップ。

- ・予防薬としてだけでなく、発作時の内服も期待されている

- ・有効性、安全性の面で、トリプタンの代替となる可能性がある。

- ・候補薬は以下の通り(未発売なので全て「商品名」ではなく「一般名」で語尾に-gepantがつきます)。

- ・第1世代:olcegepant, telcagepant: 副作用で開発中止

- ・第2世代:ubrogepant, atogepant(アトゲパント), rimegepant(リメゲパント), zavegepant(ザベジパント)

★ナルティーク®(リメゲパント)は2025年12月16日発売されました。

★アトゲパントは2025年3月14日、製造販売承認の申請に至りました。審査待ちです。

★ザベジバントも臨床試験中です。

☆アメリカ食品医薬品局(FDA:Food and Drug Administration)で承認済のものは次の3つ。

| 商品名 | 一般名 | 発作時の使用 | 予防薬としての使用 |

|---|---|---|---|

| Ubrelvy | ubrogepant | ○ | – |

| Nurtec ODT | rimegepant | ○ | ○ |

| Qulipta | atogepant | ○ | – |

-

Vyepti®(eptinezumab):国内臨床試験中

- 静脈注射で使うCGRP抗体の急性期治療薬。予防薬として12週間毎に点滴する方法、片頭痛発作時にレスキューとして点滴する方法などが予想される。皮下注射ではなく、静脈注射であることが一番の特徴。皮膚の腫れが起きにくいメリットがある一方、医師または看護師に注射してもらう必要がある。

-

レイボー®(ラスミジタン:lasmiditan):発売済

-

・片頭痛発作時に使う急性期治療薬。トリプタンの次世代とも言える。

・世界初のジタン系として、ラスミジタンが誕生した。日本でも2022年1月20日片頭痛治療薬「レイボー錠50mg/レイボー錠100mg」(一般名=ラスミジタンコハク酸塩)の国内製造販売が承認、2022年4月20日、薬価が定められた(標準量100㎎錠:1錠あたり570.9円=保険3割負担で171円)。

・ラスミジタンはトリプタンと使い方は似ているが、血管収縮作用がないこと、中枢への移行が優れることが最大の利点で、安全性の面で飛躍的な向上がみられる。強力なCGRP放出抑制作用があり、中枢神経にも到達するため、鎮痛作用も期待できる。また、頭痛発症1時間経過後に内服しても頭痛が改善されるという治験結果があり、内服のタイミングが難しいトリプタンと比べ、寝起きに片頭痛発作で目を覚ました時や、予兆も前兆もなくいきなり片頭痛が始まる場合に使いやすい。

・めまい、眠気の副作用が目立つが、神経原性炎症への効果に優れ、使い方次第では大きな武器になる。

-

-

PACAP抗体:臨床試験中

- 下垂体アデニル酸シクラーゼ活性化ポリペプチド(pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide:PACAP)は、CGRPと並ぶ、片頭痛の原因物質として注目されている。感覚神経系のみに作用しているCGRPと異なり、副交感神経系にも作用していると考えられている。人体に対するPACAPの注射でCGRPの場合よりも重症な片頭痛発作が引き起こされていることも確認されている。現在PACAPに対する抗体薬が複数開発され、臨床試験中である。